1994年,曹禺84岁了。正开启他晚年一段漫长的疗养时光。

有一天,著名剧作家吴祖光前来探望他,谈话间,曹禺和老友讨论起他一生在写作上的失落,愁容满面,叹息不断。

“你太听话了!”

这句话,吴祖光已经憋了很久,彼时终于脱口而出。

听罢,曹禺突然激动起来,年过八旬的他几乎在高喊:“你说的太对了!说到我心里去了!我太听话了……”

这种抓狂,是他对人生后50年,因创作停滞而带来的苦闷的宣泄。

曹禺,称他为中国话剧的“祖师爷”也不为过,但令人惶惑的就是,在曹禺86载漫漫人生路中,几乎所有成就都集中在前30年。

在人生阅历臻于丰富的中晚年,曹禺为何再没能写出《雷雨》式骇俗的剧作?

很多人看过曹禺的戏剧,却不知道他的故事。

曹禺其实不姓曹,他姓万,名叫万家宝。

因为“万”的繁体为“萬”,上下拆开即是“曹禺”。

1910年9月24日,曹禺出生于天津小白楼,他出生3天后,母亲就因产褥热去世,母亲的孪生妹妹成了他的后妈。

曹禺的父亲叫万德尊,当年做过民国大总统黎元洪的秘书,风光一时。然而黎元洪下野后,万德尊的政治生涯也随之走到了尽头,只好回天津度残年。

曹禺形容他少年时的家——沉静得像座坟墓,十分可怕。

白天父亲和母亲一起抽鸦片,下午四点还在睡觉,傍晚才起床。每次曹禺回到家里,整个两层的洋楼一点动静没有。父亲常常在吃饭时骂厨师。有时,他一看菜不满意就把厨师臭骂一通。曹母说他,他更来气。

曹禺正是在这种压抑下渐渐长大。

有一次,万德尊把曹禺叫到跟前,让他背书,曹禺看着父亲的脸,吓得都忘光了,怎么也想不起来。

不容思索,啪!地一声,曹禺结结实实挨了父亲一巴掌。这是曹禺唯一一次挨父亲巴掌。

曹禺说:

“他这一巴掌,常使我联想起《朝花夕拾》中,鲁迅写的《父亲的病》中那种扼杀儿童心灵的情景。”

不过,这种教育虽然残酷,却也为曹禺积淀了足够深厚的文化底蕴。只是四书五经背了不少,曹禺爱看的却仍是一些“闲书”。

他读《鲁滨逊漂流记》,浮想联翩要到海上去冒险,还想当一个发明家,发明一艘飞艇,装上机器,冲开海浪。

为此,他苦思冥想设计出一艘快艇,甚至画好了蓝图,把它藏在继母送给他的瓷娃娃肚子里。

当然,生在这样的家庭,也让曹禺有机会接触到戏剧。

早在两三岁时,曹禺那作为戏剧发烧友的继母便经常抱着他到戏院里看戏。

当时的天津,名角荟萃。在继母的怀里,幼小的曹禺见闻过了谭鑫培、杨小楼、刘鸿声等名角的风采。

看完戏回来,他就和小伙伴一起玩角色扮演。曹禺模仿力极强,学戏里的动作和人物的唱腔,学得惟妙惟肖,有时甚至自己编个故事来演。

1922年,考入南开中学的曹禺加入了南开新剧团。

在校期间,他扮演了易卜生戏剧《娜拉》中的娜拉;又在《玄背》上发表了一篇名为《今宵酒醒何处》的小说,第一次使用了“曹禺”这一笔名。

7年后,父亲万德尊因病逝世,同年(1929)9月,曹禺由南开转入清华,潜心研究戏剧。

很快,清华人就知道学校来了个叫万家宝的,很会演戏。

1931年,九一八事变爆发,东北沦陷。曹禺和孙毓棠、孙浩然、蒋恩钿等同学一起办了《救亡日报》,经费全是自己筹的。

有一次,一个美国牧师从东北到清华讲演,一上台他就说:

“我从东北来,中国的军队是不行的,日本军队很厉害,中国人不能抵抗,他们一来,嘟嘟嘟嘟……,就把你扫射光了,消灭了。”

语气就像在哄骗小孩交出心爱的玩具。

听到这里,一个学生突然站了起来,质问道:“是谁叫你来讲的,叫你来这里放屁!你他妈的和日本人穿连裆裤,你给我滚下去。”

这时,同学们全都站起来,一块把他给轰跑了,曹禺也是其中之一。

两年后,日本占领山海关,大举进攻热河,轻取承德,战火烧到北平门口。

这样的时代背景,这样的家国情愫,激发了曹禺作为一个戏剧家的搏动的创造力。

那时,23岁的他整日在清华阅览室里写剧本,年轻而敏捷,文泉奔涌。写累了就到清华的草坪上去躺一躺,仰头看着天上白云缓缓地飘过。

不久,处女作《雷雨》横空出世。

写完后,曹禺缓缓吐了口气:“我所感到的丑恶,都表现出来了”。

当时他的发小,也是《文学季刊》编辑的靳以,将这个剧本推给了巴金。

拿到底稿那天晚上,巴金熬夜一口气读完。

当晚过后,巴金说:

“我落了泪,但是流泪以后我却感到一阵舒畅,同时我还觉得一种渴望、一种力量在我身内产生了。我想做一件事情,一件帮助人的事情,我想找个机会不自私地献出我的微少精力。”

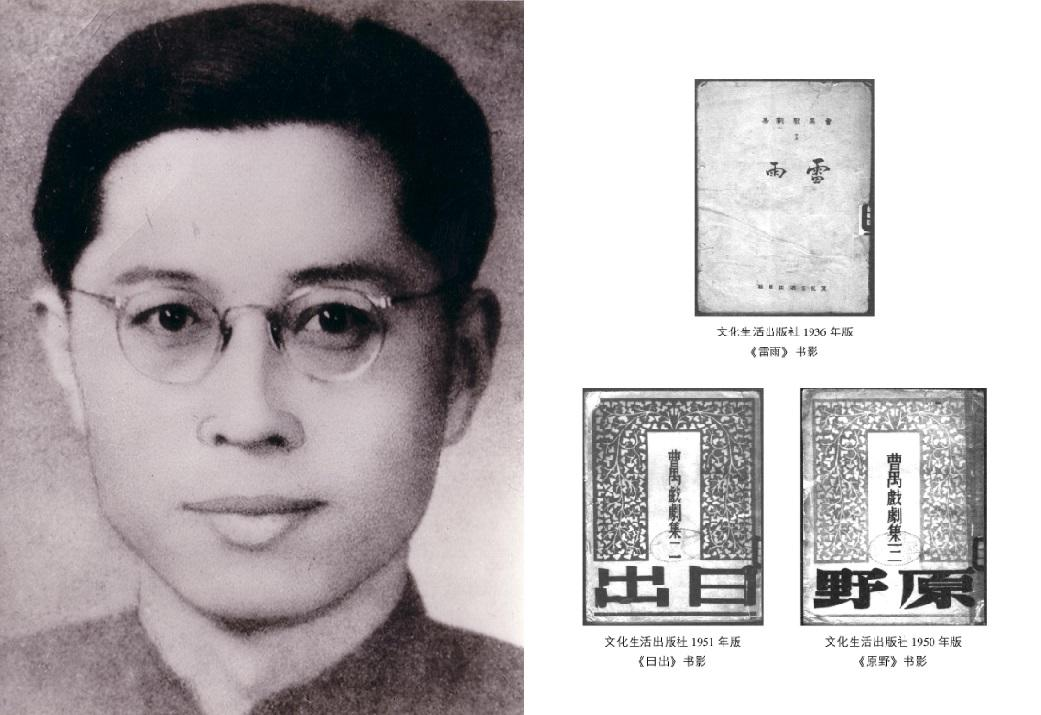

1934年7月2日,《雷雨》正式在《文学季刊》上发表。

一年后,一群中国留学生在东京神田一桥讲堂首演了《雷雨》,反响热烈。在日的郭沫若看到后,赞许不已。他说“的确是下了莫大的苦心”,并用了“杰出”来形容曹禺。

曹禺,一战成名。

同样认可曹禺的,还有郭沫若的“死对头”鲁迅先生。

鲁迅读完曹禺特地赠予的《雷雨》后不久,便在和朋友埃德加·斯诺的谈话中,把曹禺列为了(中国)最好的四位戏剧家之一。

在国内,《雷雨》的反响同样强烈,当时的中国旅行剧团连续演出50场,依旧是欲罢不能。

很多话剧演员和剧团负责人几乎达成共识,只要演《雷雨》,票一定好卖。于是很多剧团一遇生意惨淡,就把《雷雨》搬出来救场,他们行话叫“看家戏”。

人伦悲剧、因果宿命、时代悲歌合三为一,这是曹禺的天才。

后来人说1935年,中国话剧进入了“雷雨时代”。

同年,阮玲玉自杀,曹禺愤而作《日出》;又一年后,《原野》横空出世,同时他和巴金、鲁迅一同签署了《中国文艺工作者宣言》。

宣言里说:

“文艺上的工作者,目光从来没有离开过现实,工作从来没有放弃过争取民族自由的奋斗,我们并不是今天才发现救亡图存运动的重要。”

1940年,曹禺作出了他毕生剧作的巅顶之品——《北京人》。

那个动荡的年代,是曹禺创造力最为旺盛的时期。但就在人们讨论着,期待着这个天才再次利刃出鞘时,迅猛的时代变革来了,在跨过抗日战争和解放战争后,中国迎来了新时代。

1949年,曹禺在组织安排下化装成商人,由香港乘船抵烟台解放区。

4月,他参加以郭沫若为团长的中国和平代表团,参加了于捷克布拉格举行的世界和平大会。从那时起,曹禺有了新的身份。

50年代后,曹禺成为了中央戏剧学院副院长、北京人艺院长,开始频繁参加各种外事活动和会议,朋友接见不断。

那时阶级之说风行,曹禺突然意识到自己以前“错”了:《雷雨》里讲了太多宿命论,这是不对的,周朴园所代表的资产阶层本就应走向灭亡。

基于这一点,曹禺不仅做了检讨,还把《雷雨》从头到尾修改了一遍。

修改版里,周朴园成了个杀人不眨眼的强盗,鲁大海成为“罢工的领导者”,周萍完全成了一个纨绔子弟,先私通周繁漪,又玩弄鲁四凤。

结局也全部修改过,四凤没有自杀,周冲没有死,周萍也没有死。戏剧主题从从人伦宿命,变更为阶层矛盾。

一个个经典的角色,从立体走向扁平。

而在那个时代,被这样“阉割”的作品,《雷雨》不是唯一的一个。

从那时候起,曹禺身体里最为鲜活的一部分,在渐渐流失。

曾几何时,一位前辈删减了曹禺的一幕戏,曹禺便愤而直言:“你这样做,等于把我这个戏的心脏挖掉了。”

现在,丢掉的不是心脏,是魂魄。

更悲哀的是,撕碎魂魄的,不是别人,而是曹禺自己。

50-60年代,曹禺发了《明朗的天》和《剑胆篇》,两个语文填空题几乎永远不会出的作品。

1973年下半年,一群不速之客闯进了北京人艺,他们在校门上贴了一副对联,上头写着—— “庙小妖风大,池浅王八多”。

从那一天起,时任人艺院长的曹禺开始需要频繁地写“检查”,他被要求“交代清楚问题”。

那些日子,他常常一个人坐在小马扎上,一言不发,双目直勾勾地盯着雪白的墙壁。表情木然,眼神呆滞。

同样是白色,但眼前的墙,和40年前他写《雷雨》时在清华草坪上看到的云,却是一个天上,一个地下。

写不出来,还是写不出来。

有一天,濒临绝望的他突然狂喊:“我就是孙子!也不是孙子!我就是一条虫!随他们怎么碾!”

他怎么也想不明白,自己20岁就能写出《雷雨》,到60岁,却连一份像样的“检查”也写不出来,他快“疯”了。

如果说他笔下的鲁侍萍和周繁漪发疯是因为伦理崩坏,那么曹禺在现实中的崩溃,则是因为他熟悉的世界崩塌了,比戏里的还要彻底。

真是一种悲戚。

最后,他手底下的一个学生帮他代写了一份“检查”,这可能是曹禺此生为数不多的“代笔”行为。

不只“检查”写不好,“集体劳作”曹禺也干不好。

习惯拿笔的他,在给苹果树“扩坑”的过程中,被一根杉篙碰破了头皮,缝了几针。

那天,前来“探望”他的头头说:“曹禺啊,你光碰脑袋外边儿可不行,要狠狠地碰里边儿!”

听完,曹禺用力地笑着。

那个年代,曹禺突然变得“一无是处”,他甚至羡慕起胡同里扫地的一个老太太。

同样变得一无是处的,还有老舍。

1966年8月24日晚上,老舍在北京西城太平湖一跃而下。据当年和他一起挨打的人回忆,不久前,一次在孔庙挨打时,老舍先生的眼睛里发出了“异样的光”。

那种目光,和《四世同堂》里,钱默吟太太在儿子婚礼上的,如出一辙。(后来钱默吟太太一头碰死在儿子的棺材上)

数年后,在老舍先生的平反会上,曹禺和众人一起连鞠了三躬。之后,众人离去,曹禺又折返回来,独自再鞠三躬。等看到家人将骨灰盒安置时,曹禺又颤巍巍地鞠了三躬。

这九躬,算是对苍凉时代的一种慰藉。

那10年过后,女儿万方说:“一直到死,他都没能真正恢复到他写《雷雨》时那个自由自在的灵魂。”

那个对观众说“我是个贫穷的主人,但我请来看戏的宾客升到上帝的座,怜悯地俯视着这堆在下面蠕动的生物”的高大远阔的曹禺,再也回不来了。

1983年3月份,73岁的剧协主席曹禺收到了来自远方的一封信,这信写得“很不客气”,里头用了大量篇幅批评曹禺,言辞激烈,耿直不匿。

信里直言:

“我不喜欢你解放后的戏,一个也不喜欢!你心不在戏里,你失去伟大的灵通宝玉,你为势位所误!从一个海洋萎缩为一条小溪流,你泥溷在不情愿的艺术创作中,像晚上喝了浓茶,清醒于混沌之中!”

每个字都像一柄利剑,直戳要害。

确实如此,曹禺一生9部剧作中的佳品《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》、《蜕变》、《正在想》,全都创作于30岁之前。

在人生的后50年,曹禺再听不见“雷雨”,再遇不到那个熟悉的“北京人”。所写的作品几乎都是为了某些更为特殊的东西,佳作难寻。

这封“张扬跋扈”的信,来自比曹禺小14岁的晚辈——画家黄永玉。

这个场景,后来在《见字如面》里,被张国立和王耀庆还原。

其实在此之前,巴金也劝过他:“把你心灵中的宝贝拿出来!”

这个,曹禺不是不明白。

在给黄永玉的回信里,他恳切地说:

“我仍在矇眬半醒中,心里又很清楚我迷了路。但愿迷途未远,我还有时间能追回已逝的光阴。天下没有比到了暮年才发现走了太多的弯道更痛心的了。”

曹禺后来把黄永玉的信裱装了起来,挂在家中客厅,勉励自己写出佳作。

然而收到来信的5年后,曹禺因病住院,一住就是8年时光。老骥伏枥,纵使志在千里,油箱里的油也不多了。

住院期间,曹禺的枕边放着一本《列夫·托尔斯泰评传》。有一次,读得入神的他突然一撒手,大声喊道:

“我要写出一个大东西才死!不然我不甘!我越读托尔斯泰越难受你知道吗!”

1996年12月13日,曹禺因病逝世。

他走后,老舍的公子舒乙来到灵堂前连鞠九躬。那时,离老舍先生过世,已逾30年。在人生最后的岁月里,曹禺终究没能“追回已逝的光阴”。

千古文章未尽才,一生襟抱未尽开。

虽然后半生缺乏传世之作,但曹禺依然是中国近代最有影响力的剧作家,这一点毋庸置疑。只是很多时候,不禁令人深思,人的命运究竟是由什么决定的?

是个人,还是时代?

曹禺身上的悲剧性,令我想起《雷雨》里那句——

“我不如娜拉,我没有勇气独自出走;我也不如朱丽叶,那本是情死的剧。”

不敢“走”,又不敢“死”。

这,似乎是很多人一生的写照。

手机版

手机版